Die Wissenschaft des Zufluchtsorts: Optimale Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für maximale Gesundheit und Leistung

Inhaltsverzeichnis

Schnelle Fakten: Ihr schneller Leitfaden für ein optimales Raumklima

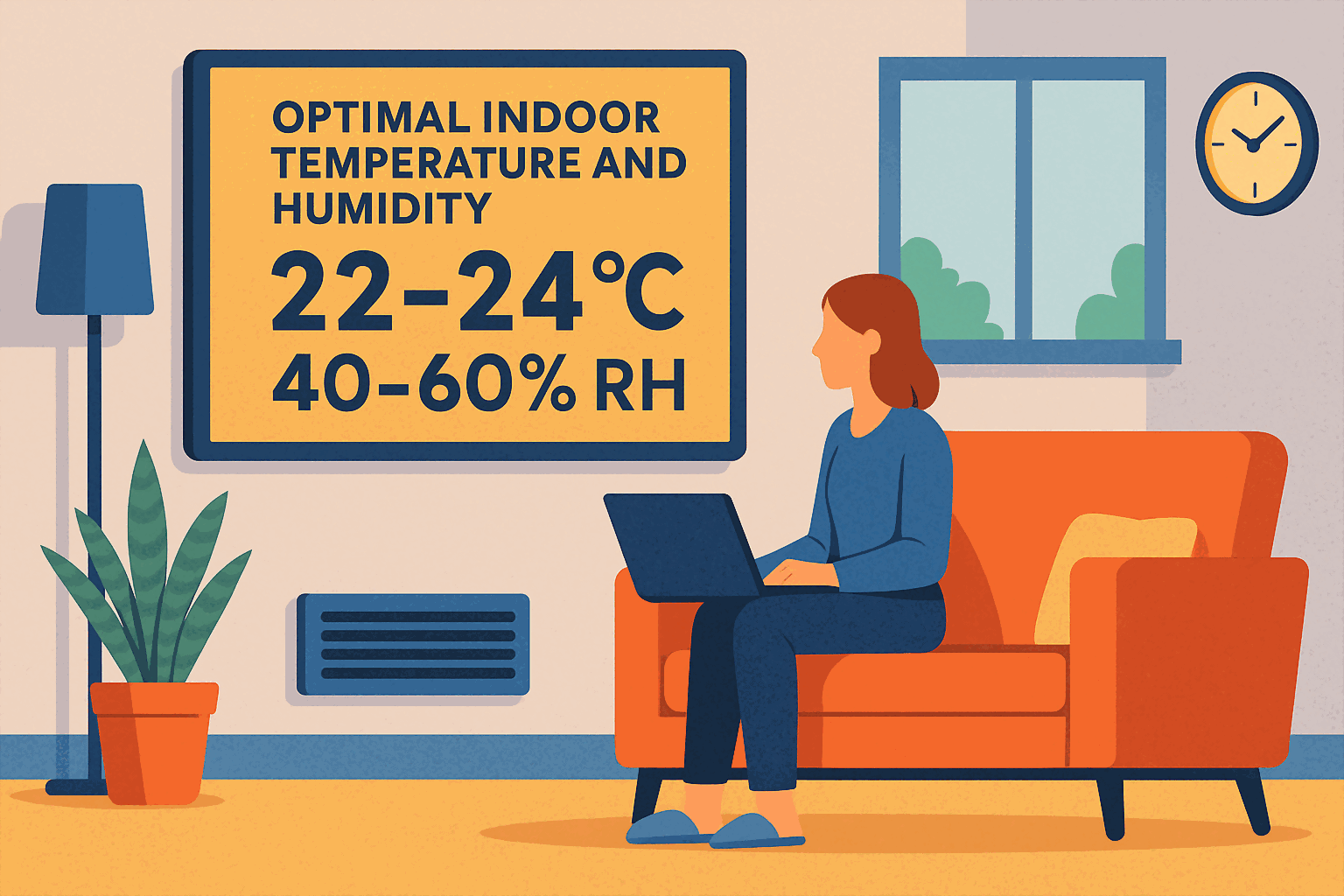

- Ideale Temperatur: Streben Sie 22–24 °C (71,6–75,2 °F) für maximalen Komfort, Gesundheit und kognitive Funktion an.

- Ideale Luftfeuchtigkeit: Halten Sie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40–60%, um die Atemwegsgesundheit zu unterstützen und das Überleben von Krankheitserregern zu minimieren.

- Über 26 °C (78,8 °F): Kann zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und verminderter kognitiver Leistung führen.

- Unter 18 °C (64,4 °F): Erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen aufgrund von Vasokonstriktion.

- Niedrige Luftfeuchtigkeit (<30%): Beeinträchtigt die Atemwegabwehr, erhöht die Anfälligkeit für Infektionen und verursacht Trockenheit.

- Hohe Luftfeuchtigkeit (>60%): Fördert das Wachstum von Schimmel und Hausstaubmilben, was Allergien und Asthma verschärft.

- Luftfeuchtigkeit & Viren: Optimale Luftfeuchtigkeit (40-60%) hilft, in der Luft befindliche Viren wie Influenza und SARS-CoV-2 schneller zu deaktivieren.

- Produktivitätshöhepunkt: Der Bereich von 22–24 °C und 40–60% relative Luftfeuchtigkeit ist mit besserem Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung verbunden.

Der Unsichtbare Architekt: Warum Ihr Raumklima Ihr Wohlbefinden Bestimmt

Die Suche nach einer komfortablen Innenumgebung ist universell und entfacht unzählige Debatten von Wohnzimmern bis zu Vorstandsetagen. Während persönliche Vorlieben für einen “kühlen und feuchten” oder “warmen und trockenen” Raum weit verbreitet sind, weist eine robuste Sammlung wissenschaftlicher Beweise auf spezifische Umweltparameter hin, die über bloßen Komfort hinausgehen und unsere Gesundheit, Krankheitsanfälligkeit und kognitiven Fähigkeiten tiefgreifend beeinflussen.

Bahnbrechende Forschung, einschließlich umfassender Metaanalysen (1, 2), beleuchtet das kritische Zusammenspiel zwischen Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und menschlicher Physiologie. Lassen Sie uns in die wissenschaftlich fundierten Empfehlungen eintauchen, um ein Innenrefugium zu schaffen, das Ihren Körper und Geist unterstützt.

1. Lufttemperatur: Der 22–24 °C Sweet Spot für Gesundheit und Schärfe

Wissenschaftlicher Konsens identifiziert einen Innenraumtemperaturbereich von 22–24 °C (71,6–75,2 °F) als optimal, insbesondere in gemäßigten und kälteren Klimazonen. Das ist nicht willkürlich; es basiert darauf, wie unser Körper auf thermischen Stress reagiert.

- Die Gefahren der Überhitzung (Über 26 °C / 78,8 °F): Über diesen Schwellenwert hinauszugehen, betrifft nicht nur das Unbehagen. Studien zeigen einen spürbaren Anstieg der berichteten Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und sogar Gefühle von Depression. Kritischer ist, dass die kognitiven Funktionen – unsere Fähigkeit, klar zu denken und komplexe geistige Aufgaben zu erfüllen – messbar abnehmen (3). Längere Exposition gegenüber solcher Wärme kann die Arbeitsproduktivität und das allgemeine geistige Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Häufige Beschwerden sind “Gehirnnebel” und die Unfähigkeit, die Konzentration aufrechtzuerhalten.

- Die Risiken des Abkühlens (Unter 18 °C / 64,4 °F): Im Gegensatz dazu sind konstant kühle Innenräume unter 18 °C mit einem erhöhten Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme verbunden. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen (4) und eine erhöhte Inzidenz von Atemwegserkrankungen (5). Ein primärer physiologischer Mechanismus, der dabei eine Rolle spielt, ist die Vasokonstriktion—die Verengung der Blutgefäße (6). Diese Reaktion kann sogar durch das Einatmen von mäßig kühler Luft ausgelöst werden (7), was unterstreicht, dass das bloße “Einschichten” mit einem zusätzlichen Pullover die physiologischen Auswirkungen des Atmens kalter Luft nicht negiert. Die Qualität der Luft, die Sie einatmen, beeinflusst direkt lebenswichtige Körperfunktionen.Das Verständnis dieser Schwellenwerte ermöglicht einen informierteren Ansatz zur Frage “Was ist die beste Raumtemperatur zum Schlafen und für die Gesundheit?”, der über persönliche Vorlieben hinausgeht und auf evidenzbasierter Praxis basiert.

2. Luftfeuchtigkeit: Das kritische Gleichgewicht von 40–60%

Die Aufrechterhaltung einer angemessenen relativen Luftfeuchtigkeit (RH) in Innenräumen ist ebenso entscheidend wie die Temperaturregelung für einen gesunden Lebens- und Arbeitsraum. Der wissenschaftlich empfohlene ideale Bereich für die RH liegt zwischen 40% und 60% (6, 7). Für Personen, die Allergien oder Asthma haben, ist es oft vorteilhaft, diesen Wert näher an 50% zu optimieren (8).

- Die Gefahren der Trockenheit (Unter 30 % RH): Wenn die Raumluft übermäßig trocken wird (Luftfeuchtigkeit unter 30 %), wird die erste Verteidigungslinie unseres Körpers gegen luftgetragene Krankheitserreger und Schadstoffe – das mukoziliäre Clearance-System in unserem Atemweg – beeinträchtigt (9). Dieser ausgeklügelte Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, Eindringlinge zu fangen und auszuwerfen, funktioniert unter ariden Bedingungen suboptimal. Folglich steigt die Anfälligkeit für Infektionen, und häufige Beschwerden sind reizende trockene Augen, juckende Haut und anhaltende Müdigkeit. Dies unterstreicht die Bedeutung von “idealer Raumfeuchtigkeit für Asthma” und allgemeinem Atemwegsgesundheit.

- Die Gefahren der Feuchtigkeit (Über 60% RH): Auf der anderen Seite verwandelt übermäßige Feuchtigkeit Ihren Innenraum in einen potenziellen Brutplatz für Schimmel und Hausstaubmilben – zwei der stärksten Innenraumallergene (10). Zu feuchte Bedingungen können Asthma erheblich verschlimmern, allergische Reaktionen auslösen und zu anderen Atemwegserkrankungen beitragen. Krankheiten mit den richtigen Feuchtigkeitswerten zu verhindern bedeutet, beide Extreme zu vermeiden.

3. Übertragung von Infektionskrankheiten: Die entscheidende Rolle der Feuchtigkeit

Der Feuchtigkeitsgrad in einer Innenumgebung spielt eine überraschend bedeutende Rolle für das Überleben und die Übertragungsdynamik von in der Luft befindlichen Viren, einschließlich Influenza und Coronaviren wie SARS-CoV-2.

Niedrige Luftfeuchtigkeit & Virenbeständigkeit: In Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit (typischerweise unter 40%) verdampfen virusbeladene Tröpfchen, die beim Husten, Niesen, Sprechen oder sogar Atmen ausgestoßen werden, schnell.Dieser Prozess verkleinert die Tröpfchen zu kleineren, leichteren “Tröpfchenkernen”, die für längere Zeit in der Luft bleiben können, was das Zeitfenster für die Inhalation und die anschließende virale Übertragung erheblich erhöht (11, 12).

Optimale Luftfeuchtigkeit & virale Deaktivierung: Im Gegensatz dazu fördert die Aufrechterhaltung höherer Luftfeuchtigkeitswerte (im optimalen Bereich von 40-60%) Bedingungen, die weniger günstig für das Überleben von Viren sind. Viren neigen dazu, schneller auf Oberflächen und in der Luft inaktiviert zu werden. Darüber hinaus ist es wahrscheinlicher, dass Aerosolpartikel Feuchtigkeit aufnehmen, schwerer werden und schneller aus der Luft sinken, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, von anderen eingeatmet zu werden (11).So ist das effektive Management der Innenraumfeuchtigkeit eine proaktive, evidenzbasierte Strategie zur Senkung des Risikos der Übertragung von Infektionskrankheiten in gemeinsam genutzten Räumen.

4. Fokus fördern: Wie das Raumklima Produktivität und kognitive Funktionen steuert

Der Einfluss Ihrer Innenumgebung geht über die körperliche Gesundheit hinaus; er beeinflusst direkt die geistige Klarheit, Konzentration und die allgemeine Arbeitsproduktivität. Die Frage „Wie beeinflusst das Raumklima die Produktivität?“ hat eine klare wissenschaftliche Antwort.

- Die Zone der Spitzenleistung: Optimale Bedingungen – definiert durch den Temperaturbereich von 22–24 °C und 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit – sind konstant mit maximaler kognitiver Leistungsfähigkeit assoziiert (11). Innerhalb dieses umweltlichen Sweet Spots sind kritische kognitive Fähigkeiten wie Gedächtnisabruf, Aufmerksamkeitsspanne, Geschwindigkeit der Gedankenverarbeitung und Reaktionszeiten nachweislich schärfer.

- Die kognitive Kosten von Ungleichgewicht: Abweichungen von dieser optimalen Zone, sei es in Richtung übermäßig hoher oder niedriger Temperaturen oder Feuchtigkeitsniveaus, führen zu einem messbaren Rückgang der kognitiven Leistung. Die Konzentration lässt nach, die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung verlangsamt sich, und die Genauigkeit bei der Problemlösung kann beeinträchtigt werden (11).

Diese Erkenntnis ist besonders wichtig für die Optimierung von Umgebungen, in denen Lernen, kritisches Denken und Entscheidungen mit hohen Einsätzen von größter Bedeutung sind, wie zum Beispiel in Arbeitsbereichen, Bildungseinrichtungen und Homeoffices. Die “wissenschaftlichen Beweise für die optimale Bürotemperatur” unterstützen diese Parameter nachdrücklich.

5. Eine ausgewogene Perspektive: Rationales Management des Innenklimas

Während Praktiken wie kurzfristige Exposition gegenüber kontrollierter Wärme (z.B. Saunabesuche) oder Kälte (z.B. Kaltwasserimmersion) hormetische Vorteile für Resilienz und Gesundheitsoptimierung bieten können, ist es entscheidend, diese akuten Stressoren von chronisch suboptimalen Innenbedingungen zu unterscheiden. Anhaltendes Unterheizen oder Überheizen von Innenräumen, oft im Versuch, Energie zu sparen, ist letztendlich kontraproduktiv für Gesundheit und Produktivität (5).

Ebenso gibt es keine wissenschaftliche Grundlage dafür, in alltäglichen Wohn- oder Arbeitsumgebungen konsequent Feuchtigkeitswerte über 60 % anzustreben. Der Mensch hat sich entwickelt, um unter Bedingungen moderater Luftfeuchtigkeit zu gedeihen, nicht in den übermäßig feuchten, schimmelbegünstigenden Umgebungen, die das Wachstum von Pilzen fördern.

Die BioBrain Quintessenz: Wenn Ihr Ziel darin besteht, Ihr Immunsystem zu stärken, die geistige Klarheit zu verbessern, die Exposition gegenüber Allergenen und Krankheitserregern zu reduzieren und täglichen Komfort zu erleben, ist die Aufrechterhaltung einer Innentemperatur zwischen 22–24 °C (71,6–75,2 °F) und einem relativen Feuchtigkeitsniveau zwischen 40–60% eine wissenschaftlich validierte Grundlage für das Wohlbefinden. Dieser Ansatz zur “Ausgewogenheit von Komfort und Gesundheit in Innenräumen” ist ein Grundpfeiler der präventiven Gesundheit.

Häufig gestellte Fragen (Q&A)

Q1: Was sind die wichtigsten gesundheitlichen Vorteile der Aufrechterhaltung einer optimalen Innentemperatur und -feuchtigkeit?

Q2: Wie beeinflusst die Innentemperatur speziell kognitive Funktionen wie Konzentration und Produktivität?

Q3: Kann das richtige Feuchtigkeitsniveau wirklich helfen, Erkältungen und Grippe vorzubeugen?

Q4: Gibt es Risiken bei übermäßigem Gebrauch von Luftbefeuchtern oder -entfeuchtern?

Q5: Ist die optimale Innentemperatur für alle gleich, einschließlich Babys und älteren Menschen?

Haftungsausschluss

Die auf BioBrain bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und basieren auf Wissenschaft, gesundem Menschenverstand und evidenzbasierter Medizin. Sie ersetzen nicht die professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Konsultieren Sie stets einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, bevor Sie bedeutende Änderungen an Ihrer Ernährung, Ihrem Trainingsplan oder Ihrer allgemeinen Gesundheitsstrategie vornehmen.

Tags :

- Optimale temperatur

- Ideale luftfeuchtigkeit

- Innenraumumgebung

- Kognitive funktion

- Krankheitsprävention

- Atemwegsgesundheit

- Arbeitsplatzwohlbefinden

- Heimklimasteuerung